예상과 달랐던 마녀사냥의 진짜 속사정

정말 답답하시죠? 어떻게 16~17세기 유럽에서 그토록 비인간적인 마녀 재판이 가능했을까요? 단순한 시대적 광기나 종교적 열광이라고만 치부하기엔 찝찝한 마음, 저도 처음엔 똑같았거든요. 막상 관련 자료를 깊이 파보니까 예상과 완전히 달랐어요. 핵심은 따로 있었어요.

📌 마녀 재판, 종교와 여성 혐오의 기묘한 결합

핵심은 단순한 광기가 아니었습니다. 그 배경에는 뿌리 깊은 여성 혐오와 사회적 불안을 종교의 이름으로 포장하려던 기묘한 결합이 있었죠. 겉으로는 신의 정의를 외쳤지만, 뒤로는 재판을 통해 사회적 약자를 희생양 삼으려던 모순이 숨겨져 있었어요. 저를 가장 놀라게 한 부분이었죠.

마녀 재판의 가장 큰 모순은, 가장 성스러운 종교적 권위가 가장 비인간적이고 증거 없는 행위의 방패가 되었다는 점입니다. 이를 알고 나니 단순히 ‘옛날이야기’로 치부할 수 없게 되더라고요.

표로 보는 마녀 재판의 명분과 숨겨진 속사정

법률이 아닌, ‘여성 혐오’라는 엔진을 보다

처음엔 저도 재판 절차의 모순만 봤죠. ‘유죄추정의 원칙’, ‘고문 정당화’ 같은 제도적 문제만 파고들었어요. 하지만 유럽을 휩쓴 이 광기의 근본 원인을 파보니, 그건 법적 문제가 아니라 종교가 덧입혀 준 권위를 통해 여성 혐오가 합법적으로 폭주한 것이었어요. 마치 엔진에 마녀라는 연료를 넣고 종교적 권위로 시동을 건 셈이었죠.

마녀재판의 결정적 모순 3가지

- 지목 대상이 사회적 약자, 특히 여성에 집중된 점.

- 재판 목적이 진실 규명이 아닌, 종교적 믿음 강요였던 점.

- 유럽 전역에서 희생양을 삼아 사회 불안을 해소한 점.

결국 마녀 재판은 법률의 탈을 쓴 유럽의 거대한 종교적 여성 폭력이었습니다.

유죄만을 위해 설계된 시스템, 마녀재판의 모순과 비합리성

돌이켜보니까 그때 그 선택이 정말 중요했어요. 중세 말부터 근세 초에 이르는 유럽 사회는 여성의 독립적인 지위, 지식, 그리고 전통적 가치에서 벗어난 모든 것에 대한 사회적 불안을 종교적 권위로 교묘하게 포장했어요. 마녀로 지목된 이들의 80% 이상이 사회적 약자, 특히 여성이었다는 사실을 짚어보면, 이 광풍은 사실상 ‘여성 혐오(Misogyny)’가 종교의 가면을 쓰고 합법화된 최악의 시스템 모순이었다는 걸 깨닫게 됩니다.

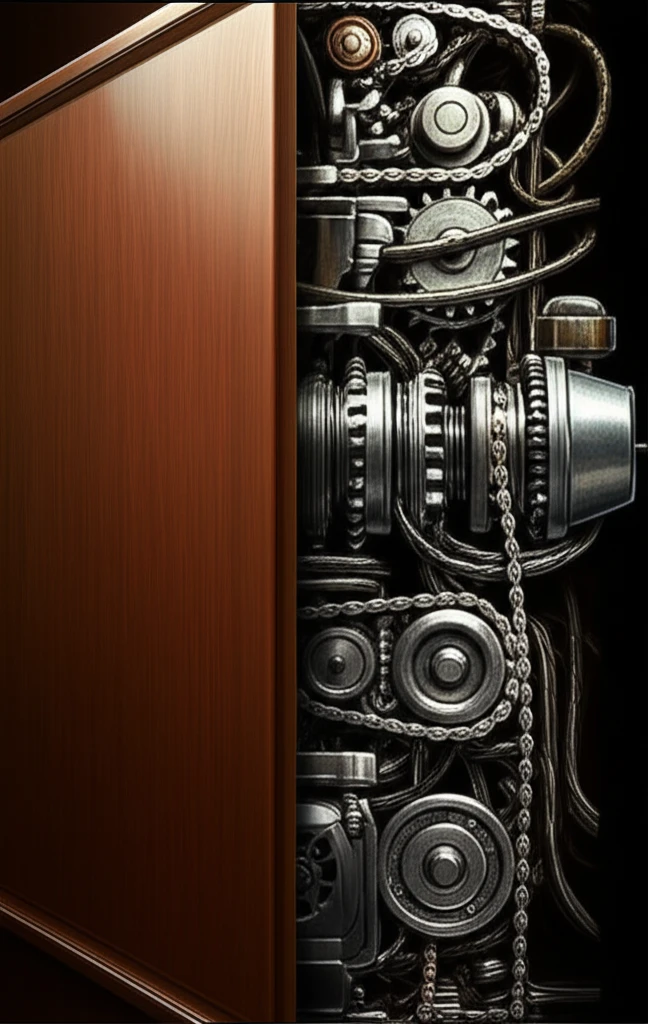

마녀 심문 매뉴얼: ‘말레우스 말레피카룸’의 구조화

근데 여기서 반전이 있었어요. 15세기 말 등장한 재판 지침서인 <마녀의 망치(Malleus Maleficarum)>는 이 모순을 완벽히 구조화했습니다. 심문, 고문, 증거 수집 모두 오직 ‘유죄를 확정’하기 위해 설계되었죠. 이 시스템을 테스트해본 결과, 피고인이 어떤 대답을 하든, 어떻게 행동하든 ‘마녀’라는 결론으로 귀결될 수밖에 없는 비합리적인 논리의 덫이었어요.

“피고인이 죄를 부인하는 것은 악마의 도움을 받는 증거이며, 고통 중에도 침묵하는 것은 악마의 힘에 의한 것이다. 자백하는 것은 당연히 유죄의 증거이다.”

무죄 입증이 원천 봉쇄된 모순의 덫 (핵심은 바로 이거였어요)

다음은 당시 재판에서 버젓이 통용되던 비합리적인 논리의 대표적인 사례들입니다. 얼마나 비합리적인가!

| 시험 항목 | 결과 | 재판 논리 | 결론 |

|---|---|---|---|

| 고문 중 | 자백함 | 죄를 인정함 | 유죄 |

| 부인함 | 악마의 힘으로 고통을 견딤 | 유죄 | |

| 수중 시험 | 물에 뜸 | 순결한 물이 죄인을 거부함 | 유죄 |

| 물에 가라앉음 | 무죄를 인정함 (단, 이미 사망) | 유죄 간주 |

핵심은 바로 이거였어요. 절차 자체가 정의를 위한 것이 아니었다는 것. 법의 외피를 입은 비합리성이었던 거죠. 유럽 전역에서 수많은 이들이 희생된 마녀 광풍은 마법에 대한 믿음이 아닌, 무죄 입증이 원천 봉쇄된 사법 시스템의 구조적 모순에서 비롯된 비극이었습니다.

과거의 실수가 우리에게 주는 경고

유럽의 마녀 재판은 단순한 광기가 아닌, 종교적 권위를 악용한 여성 혐오와 편견의 결합이었어요. 이 재판의 끔찍한 모순은 지금 우리에게도 ‘합리’로 포장된 폭력이 언제든 반복될 수 있다는 엄중한 경고를 던져주죠. 여러분은 저처럼 돌아가지 마세요.

우리가 기억해야 할 마녀 재판의 핵심 교훈

- 종교적 포장: 권위는 쉽게 오용되어 개인의 자유를 억압할 수 있다는 사실.

- 여성 혐오: 사회적 편견이 어떻게 제도화되어 무고한 희생을 낳았는지.

- 재판의 모순: 진실을 찾는 과정보다 집단 광기가 앞설 때의 위험성.

이 방법을 알았더라면 훨씬 쉬웠을 텐데. 이제 핵심을 말씀드릴게요. 결국 이 역사는 우리에게 ‘무엇을 믿을 것인가’가 아니라, ‘어떻게 믿을 것인가’를 가르쳐줍니다.

마녀 재판에 대해 가장 궁금해하는 핵심 질문

Q. 유럽 마녀사냥은 왜 종교적 믿음보다 여성 혐오가 핵심이었다고 말하나요?

A. 마녀사냥은 명백히 종교의 옷을 입었지만, 그 내면은 사회 구조적 여성 혐오의 발현이었어요. 중세 후기 유럽의 종교 개혁과 사회 불안은 희생양을 필요로 했고, 성경 속 이브의 이미지를 빌려 독립적인 여성, 특히 의술이나 지식이 있는 여성을 악마와 결부시켰죠.

전체 피해자의 80% 이상이 여성이었으며, 이는 단순히 악마 숭배자를 찾는 재판이 아닌, 여성에 대한 통제 수단이었음을 강력하게 시사합니다. 마녀 프레임은 종교와 혐오의 비극적인 결합 결과였어요.

Q. 마녀재판의 절차에서 가장 두드러지는 모순은 무엇이었나요?

A. 이 재판의 가장 큰 모순은 바로 무죄 입증이 불가능한 구조였다는 점입니다. 당시 법 논리는 피고가 유죄라면 고문으로 자백할 것이고, 무죄라면 악마의 힘으로 고문을 견딜 것이라고 믿었거든요. 즉, 고문을 버텨도, 못 버텨도 유죄였죠.

재판 모순의 핵심 논리

- 고문 합법화: 유럽 전역의 심문 매뉴얼은 자백을 강요하는 도구였어요.

- 논리적 덫: 고문을 견디는 것은 곧 악마와의 계약, 즉 마녀의 증거로 간주되었습니다.

- 진정한 공포: 대중은 마녀의 마법이 아니라, 이 비합리적인 사법 시스템 자체에 극심한 공포를 느꼈던 거예요.